みなさんこんにちは! 観光情報サイト「旅狼どっとこむ」の旅狼かいとです!

今回の記事では「源義経」の偉人伝をお届けします!

鎌倉幕府初代将軍「源頼朝」の異母弟にして一番の武将だったにも関わらず、その頼朝によって命を落とした平安時代を代表する”悲劇のヒーロー”。『義経記(ぎけいき)』として語れ、幼名の「牛若丸」や「遮那王」の名も知られるほどの歴史上の人物ですが、生い立ちや成長ぶりに謎が多く、それも合間って平安・鎌倉を代表する歴史ロマンの人物としても人気を集めていますよね!

そんな源義経は実際には何をした人なのか、その生涯や弁慶との関係、さらにはチンギスハンも関わる伝説について、簡単にわかりやすくご紹介していきます! 義経について知りたい方はもちろん、京都の鞍馬寺や岩手の中尊寺などへの観光前にもぜひ参考にしてみてください。

~立志~ 誕生から青年期

ここでは、義経が何をした人なのか、その歴史を『義経記』の内容も入れつつ時代を追う形でご紹介していきます。

まずは、誕生から頼朝の配下となるまでの時代を見ていきましょう!

牛若丸の物語

源氏二十一流の一つ「清和源氏」から派生した河内源氏の筆頭「源義朝」の末っ子として生まれた源頼朝。

母は、当時九条院の雑仕女ながらも絶世の美女と謳われていた「常盤御前」と伝えられており、幼名は「牛若丸」と名付けられ、「義朝の九男である」ことから、あるいは「義朝の八男であったが、叔父の源為朝が鎮西八郎を名乗った」ことから「九郎」とも呼ばれるようになります。

牛若丸は、幼少時代から時代に翻弄されることになります。

平治元年(1159年)、平清盛を筆頭とする平氏中心の政治に反旗を翻した「平治の乱」において、父の源義朝は敗死してしまいます。

平治の乱の中心人物であった義朝の係累として刑に処されるはずだった牛若丸でしたが、母の常盤御前と同母兄である今若と乙若と共に大和国(奈良県)へなんとか逃げ延びることとなりました。(この際、常盤御前と平清盛の間に密約があったとも言われています。)

その後、常盤御前は都に戻り「一条長成」と再婚、兄の今若と乙若は出家して僧として生きることになる中、牛若も11歳のときに鞍馬寺へ預けられました。このとき稚児名として「遮那王(しゃなおう)」と名付けられます。

鞍馬寺での修行の日々と天狗との出会い

学問僧として成長することを期待された遮那王は、日々勉学に励みます。そしてある日、鞍馬寺の僧正ガ谷で天狗との運命の出逢いを果たしたのです。

この出来事をきっかけに、学問に励みながら天狗から兵法も学び始めた遮那王。すっかり”武”の道に目覚めた遮那王は、京都の一条堀川に住んでいたという「鬼一法眼(きいちほうげん)」から『六韜』の兵法を盗み学んだとも伝えられています。

結局、僧になることを拒否して鞍馬寺を出奔した遮那王。父である源義朝が没した地である尾張国へ向かい、自らの手で元服。その際、源氏ゆかりの通字である「義」の字と清和源氏の源流である「源経基」の「経」の字を取ったことから「義経」と名乗ったと語られています。

源義経と奥州藤原氏

晴れて源氏の性を名乗ることになった義経でしたが、当時は後ろ盾一人いないただの若武者。そんな義経は、奥州藤原氏の最盛期を築いた三代目宗主「藤原秀衡」を頼って平泉へ向かいます。

一見、義経は奥州藤原氏と縁もゆかりもないように見えますが、秀衡の舅で政治顧問でもあった藤原基成が、一条長成の従兄弟の子だったのです。

一条長成、誰か覚えていますか? そう、牛若丸の実母「常盤御前」の再婚相手です!

一条長成から見れば、義経は養子にあたります。義経は過去に紡がれた細い縁をたどって、生涯で最も支援を得ることになる有力者の元へ赴くことになるのです。運命とは本当に不思議なものですね…!

~栄光~ 兄である源頼朝の片腕として

平安時代後期、朝廷や天皇家との関係を強化していたのは「平清盛」を筆頭とする平家一門であり、そんな平家から政権を奪回せんと密かに図っていたのが「後白河法皇」でした。

清盛率いる平氏一族と対立していた後白河法皇の元には、反平氏勢力が集中しつつありました。

頼朝と合流

そして、後白河法皇の第三皇子「以仁王(もちひとおう)」が平氏追討の令旨を発布します。早々に平氏側に情報が漏れてしまったことで以仁王はあえなく戦死してしまいますが、この令旨を聞き届けた源頼朝や木曾義仲(源義仲)などが各地で挙兵。

平泉にいる義経もまた、兄の源頼朝が流刑地であった伊豆国で平氏討伐のために挙兵したとの一報を受け、幕下に入ることを望んで兄のもとに馳せ参じることを決意します。

一度は強く引き留めた藤原秀衡でしたが、佐藤継信・忠信兄弟をはじめとする数十人の信頼できる者たちを義経に同行させ、送り出しました。そして義経は、富士川の戦いで勝利した頼朝と黄瀬川の陣(現在の静岡県駿東郡清水町)で涙の対面を果たします。

義経、そして源範頼という信頼できる二人の弟を幕下に加えた頼朝は、これ以降は弟二人に遠征軍の指揮を委ねるようになります。それによって、自分は本拠地の鎌倉に腰を据えて東国の経営に専念することができるようになったのです。

木曾義仲との対立と活躍

その頃、頼朝と同じ時期に挙兵した木曾義仲は、京都で平清盛をはじめとする平家一門を都落ちに追い込み、西国へと追放することに成功します。

しかし、中央政権に返り咲いた後白河法皇が平家追放の最大の功績者としたのは、源頼朝でした。さらに後白河法皇は、頼朝に「寿永二年十月宣旨(じゅえいにねんじゅうがつのせんじ)」を下します。これは実質、頼朝による東国支配権を公認する証だったのです。

もちろん、木曾義仲はこの決定を面白く思いません。義仲は後白河院を幽閉し、頼朝・後白河法皇側との戦いも有利に進めることに成功します。

このまま義仲の勝利になるかと思われた源氏の派閥争いでしたが、逆転で頼朝側を勝利に導く活躍したのが、まだ名が知られていなかった義経だったのです。

劣勢の中でも各地で味方を引き入れた義経・範頼の軍は、宇治川の戦いで志田義広を破って入京。敗走した義仲を、粟津の戦いで討ち取ったのでした。

平氏討伐の戦い

上洛した義経に命じられた次なる任務は、源氏の内輪揉めに乗じて西国で力を取り戻しつつあった平氏一族の追討でした。

三草山の戦いで夜襲によって平資盛らを撃破し、一ノ谷の戦いでは精鋭の70騎を率いて峻険な崖から一気に騎馬で駆け降りる奇襲によって平氏側の本陣に大打撃を与えることに成功。(のちに「鵯越の坂落とし」と呼ばれることになる逸話ですね!)

これらの戦いによって、義経の名は一気に日本中に轟くことになったのです。

そのまま西国の平氏討伐を続ける予定だった義経ですが、伊賀・伊勢で起きた三日平氏の乱の平定のため一度京都に戻ることになり、西国へは鎌倉から範頼が赴くことになります。しかし、範頼の遠征軍は兵糧と兵船の調達に苦しみ、思うような進軍ができない状況が続いていました。

このままでは平氏討伐の好機を逃すと判断した義経は、頼朝ではなく後白河法皇から許可を取り、暴風雨の中を少数の船で出撃します。

通常3日かかる距離を数時間で移動し、讃岐国に位置する平氏の重要拠点「屋島」を奇襲。山や民家を焼き払うことで大軍に見せるという作戦で、平氏を敗走させたのでした。(これが「屋島の戦い」ですね!)

その後も平氏一族を西に追い詰めていった義経は、ついに範頼とともに壇ノ浦での戦いで勝利を収め、平氏を滅ぼしたのでした。

のちに「義経の八艘飛び」と語られる身軽さで海上の戦場を駆けまわった義経は、壇ノ浦の戦いでも大活躍。その功績を讃えられ、後白河法皇からの勅令とともに、平氏一門が自分たちの皇位の正当性を示すために持ち出した三種の神器のうち、鏡と璽(勾玉)を奉じて京都に凱旋しました。

~暗転~ 頼朝との対立

頼朝最大の敵であった平氏を見事滅亡に追いやった義経でしたが、頼朝の反応は思いもよらぬものでした。

なんと、本拠地である鎌倉へ入ることが許されなかったのです。

これにはいくつかの複合的な原因が考えられています。

① 頼朝が、義経が功績を独占しようとしていると考えたため

頼朝は、平氏追討の任の際に義経の補佐を務めた梶原景時から「義経はしきりに追討の功を自身一人の物としている」と記した書状を受け取っていました。

このことから、義経に対する不信感が募っていたといいます。

そもそも義経は、絶対の命令者である頼朝から遣わされた梶原景時の意見を聞かず、独断で作戦を進めていたと言われています。

実際、義経が活躍した戦いは少数精鋭による”奇襲”が多く、これは義経が独断専行したゆえの戦い方であったと考えられています。

② 他の武将たちとの軋轢があったから

義経は頼朝の意思を確認することなく、頼朝配下の武将たちに命令や成敗を行っていたといわれています。

当然“頼朝の配下”として戦っている武将たちには心良く思われません。

また、義経は主に西国の武将たちとともに平家討伐の任を遂行しました。これによって、頼朝からの恩恵に期待して戦いに参加していた東国の武将たちの功績が減ってしまったのです。

頼朝を通さずの越権行為や、たとえ結果としてでも西国の武将たちの戦功が大きくなってしまったことは、頼朝の鎌倉政権の基盤となるべき東国の御武将たちの不満噴出につながります。

こうなってくると、頼朝が「義経を冷遇することが自身の支配体制や政治基盤を確立するための最善の手段」と考えるのは無理もない話に思えてきますよね。。

加えてここには、「たとえ腹違いであっても、血を分かつ兄弟として”同等の立場にあることを望んだ”義経」と、「正統な正室の子であり、源氏をまとめる”絶対的な頭として存在したかった”頼朝」の考え方の違いも大きく影響したといわれています。

③ 頼朝の許可なく後白河法皇から冠位や貴族の身分をもらったから

頼朝は源氏一族内での序列に混乱が起きないよう、自身の承諾がない限り源氏の者が朝廷の官職に就くことを許可していませんでした。

しかし、義経はこの決まり事を破り、後白河法皇にいわれるがまま官位を受け取ってしまいます。

これは、いまだ官位を与えることができない地位にいる頼朝の存在を揺るがす事態でした。

また、壇ノ浦の戦いにおいて義経は「平時忠」という人物を捕虜としていました。平時忠はかつての平氏政権で軍事部の中心を担いつつ平清盛と勢力を争うほどの人物で、後白河法皇との関係も深い人間でした。

そんな平時忠の娘「蕨姫」を、義経は娶ったのです。

このときの義経の真意は謎のままなのですが、これはかつて政権の中心部にいた人物の地位を継ごうとしていると思われても何ら不思議はない行為です。

後白河法皇から目をかけられ、西国を中心とする武士たちの信頼を集めているようにも見えてしまうこれらの行動は、武家政権の確立を目指す頼朝にとって脅威以外の何ものでもなかったのでしょう。

④ 三種の神器のひとつである「草薙剣」を取り返すことができなかった

“天皇の証”として代々引き継がれてきた「三種の神器」。どんな状況にあったとしても、「八咫鏡(神鏡)」「八尺瓊勾玉(神璽)」「草薙剣(宝剣)」の三つの宝を持つ者こそが正当な天皇であると当時は考えられていたのです。

実際、平家一門は都落ちの憂き目にあった際に、幼少ながら天皇に就いていた「安徳天皇」の身と三種の神器だけは死守せんと連れ出しています。

そんな三種の神器のうちの一つである「草薙剣」が、義経が壇ノ浦の戦いで平氏を追い詰めた際、安徳天皇と共に海底に沈んでしまったのです。

これについては、安徳天皇の母方の祖母であり平清盛の正室でもあった二位尼(平時子)が、自身の体に草薙剣と八尺瓊勾玉をくくりつけ、当時8歳の安徳天皇を抱きかかえて入水したと伝えられています。

この話を聞くと、滅亡を免れないと悟った平家側の最後の抵抗のようにも思えます。しかし、十全の準備が整わないまま開戦した義経にも非があると言われているのです。(実際、義経は目の前の戦いの勝利だけを求め、結果を急ぎすぎるところがあったと言われています。)

頼朝は、三種の神器や安徳天皇の身柄を自身の支配体制確立のための”手札”に加えようと考えていたとされています。ですから、たとえ平家を討ち滅ぼした功績があったとしても、この事態は”失態”に映ったのでしょう。

~落魄~ 追われる身となった義経

以上、様々な要因がもとで頼朝から冷遇されるようになった義経。

父の義朝から巡り巡って義経の愛刀となっていた源氏の名刀「薄緑(膝丸とも)」を箱根神社に奉納することで敵対の意志がないことを示し、自身の心のうちを綴った手紙「腰越状(こしごえじょう)」を頼朝に送るなど、はじめは頼朝との衝突を避けようと何とか行動を起こします。

それでも頼朝との仲を修復するには至らず、義経はついに頼朝との決別を決意します。

最初、義経は後白河法皇を頼り、渋る法皇から頼朝討伐の院宣を得ることに成功します。しかし、いち早く義経の動向を察知した頼朝の計略によって、義経に賛同する者は想定を大きく下回ってしまいます。

その世情をみてか、後白河法皇は一転して今度は義経追討の院宣を発布。

この結果、義経は「平氏討伐の英雄」から「朝敵として追われる身」となってしまったのです。

~終焉~ 奥州藤原での最後

朝廷の敵として、そして源頼朝の敵として日本全土で追われる身となった義経でしたが、それでもわずかな縁を伝ってなんとか逃げ延びる旅を続けます。

はじめは九州を目指すものの、嵐と追討にあい失敗。続いて吉野山に身を潜めるものの、ここでも追討を受けてしまい、妾の静御前とはここで別れてしまいます。

その後もわずかな支持者や反鎌倉派の者たちに匿われながら逃亡生活を続けた義経が最後に頼ったのが、”遮那王”として鞍馬寺を出てから初めて”源義経”として身を寄せた奥州藤原氏でした。

金による莫大な資金力と朝廷との良好な関係から、源氏・平氏の両一族から一目置かれていた奥州藤原氏。それでも、三代目当主の藤原秀衡はいづれ頼朝の力が奥州にも及ぶと考えていました。そんなとき聞きつけた、義経の亡命の知らせ。

一度は送り出した義経を、秀衡は頼朝へ抵抗するための最後の切り札として快く迎え入れたのでした。

しかし、安堵も束の間。義経に協力的だった秀衡は病に倒れてしまいます。秀衡は息子たちに、義経を主君にして頼朝に最後まで抵抗するよう言い遺し、この世を去ってしまったのでした。

果たして秀衡の願いは、息子の泰衡(やすひら)には届きませんでした。

頼朝の圧力と政治的な駆け引きにより、泰衡と義経は対立。平泉の衣川館において、弁慶をはじめとするわずか十数人の義経一向に対し、泰衡は約500の兵をもって襲撃します(のちの「衣川の戦い」)。

家臣たちが決死で殿をつとめたものの、もはやここまでと悟った義経。立て籠った「持仏堂」で妻と娘を刺したのちに自らも切腹し、最期を遂げたのでした。

義経伝説(弁慶との関係、チンギスハンの伝説)

後世、優れた軍才を持ちながら兄に認められることなく非業の死を遂げた義経は、多くの人々から同情を集めるようになります。こういった”義経贔屓”とも言える心情はいつしか「判官贔屓(ほうがんびいき)」と呼ばれるようになるものの、それでも義経の生涯は英雄視されるようになります。

そして、義経の歴史の出来事に架空の物語や伝説が次々と付加されていき、史実とは大きくかけ離れた”伝説の義経像”が完成されたのでした。

義経の容姿について

今では”御曹司風な絶世のイケメン”として描かれることが多い源義経ですが、確実なものとして考えられる容姿や体格などの記録は残っていないそう。

義経の美男子像が完全に出来上がったのは、江戸時代に猿楽や歌舞伎の題材として義経の物語が「義経物」として描かれるようになった頃とされています。

南北朝時代〜室町時代に書かれたとされる義経中心の物語『義経記』においては、「絶世の美女として語られる楊貴妃や松浦佐用姫と並ぶ美貌で、女と見間違うほどだ」と書かれている一方、『平家物語』で描かれている「色白で背が低く、前歯がとくに差し出ていてはっきりわかる」という姿が引用されてもいるという矛盾があるそう。

体格や身長については、華麗な身のこなしを描いた描写がある一方、力を誇張する表現はほとんど見られないのが特徴で、身長は高くなく、どちらかというと非力で小柄な部類だったと考えられています。(もちろん、最後には「証拠がないため不明」という結論にはなってしまうのですが。笑)

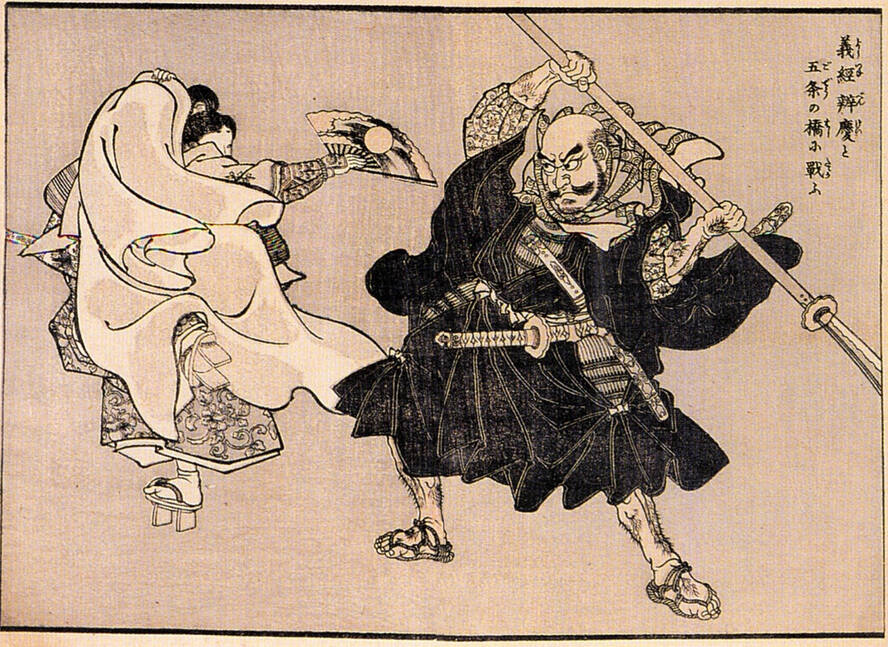

弁慶との出会い

母の中に18ヶ月もの間いたという弁慶。生まれたときにはすでに2、3歳児の体つき、髪は肩を隠すほど伸び歯も生えそろっている我が子を見て、父は鬼の子だとして殺そうとしたものの、叔母に引き取られて「鬼若」という名が付けられます。

その後、一度は比叡山に入ったもののあまりの気性の荒さから追い出されてしまい、「武蔵坊弁慶」と名乗るようになります。

四国、播磨と転々としつつ、京都で千本の太刀を奪おうと思いついた弁慶は、道ゆく人たちを次々に襲い、999本まで集めることに成功します。そして1000本目の相手として選んだのが、笛を吹きながら通りすがる義経だったのです。

現在では弁慶と義経の決闘は五条大橋での戦いとして描かれますが、当時はまだ五条大橋は架かっておらず、堀川小路から清水観音での出来事だったと記されています。

ともあれ、軽快な身のこなしで弁慶を翻弄した義経が決闘に勝利。以降、弁慶は「義経四天王」の一人として義経一の従者となったのでした。

そんな弁慶の活躍として最も有名な伝説が、平泉で藤原泰衡の軍に追い詰められた際に、義経が立て篭もる堂の前で雨の如く降り注ぐ敵の矢を身体に受けて立ったまま絶命した「弁慶の立往生」ですね!

ちなみに、『吾妻鏡』や『平家物語』など義経が生きた時代に近い書物における弁慶は義経郎党としての名前の記載があるだけで、出会いの物語や弁慶自身の詳細についてはまったく書かれていないそうです。

義経北方伝説(”チンギスハン=源義経”伝説)

義経の”伝説”として語られる有名なものが、「実は義経は衣川で死んでおらず、蝦夷地(北海道)に渡った」「蝦夷地からさらに中国へわたってチンギス=ハンとなった」という『義経北方伝説』です。

原型は、室町時代の御伽草子で語られる『御曹子島渡』という「頼朝が挙兵する前の時代の義経が、当時は渡島と呼ばれていた北海道で様々な怪異と出会う物語」だとされています。

これが後年、蝦夷地に住むアイヌの人々についての理解が進んだことで、「義経は衣川で生き延び、アイヌの王となった」という伝説に変化していったと考えられています。

さらに江戸時代初期になると、偽書の作成者として知られる沢田源内が発行した書物をきっかけにして

清の乾隆帝の御文の中に「朕の先祖の姓は源、名は義経という。その祖は清和から出たので国号を清としたのだ」と書いてあった

12世紀に中国で栄えた金の将軍に源義経という者ががいた

という噂が流れたことで、判官贔屓の民衆でこの伝説が一層規模が広がって語られることになります。

そして極め付けに、大正時代のアイヌ研究家「小谷部全一郎」が満州とモンゴルを旅行して「源義経=チンギス・ハン説を確信した」という著書『成吉思汗ハ源義經也』を出版。これが、領土拡大、大陸進出に突き進んでいた当時の日本の風潮と見事にマッチして大ヒットを記録。伝説なのか史実なのかわからないという状態になったのです。笑

もちろんその後の研究によって、「源義経=チンギス・ハン説」は学術的には完全に否定された説となっています。それでも歴史ロマンを楽しむ分には、やはり義経の物語は人々を惹きつけるものがあるのでしょう…!

源義経は何をした人? 歴史と伝説 まとめ

ということで今回は、「源義経」の歴史をご紹介してきました。

そのストーリーから平安・鎌倉の”悲劇のヒーロー”ともいわれる義経ですが、「判官贔屓(ほうがんびいき)」という言葉が存在するように、客観的に分析すれば義経にも非があった部分があることがわかりましたね…!

何より武の道を極めた義経でしたが、政治の道では頼朝に及ばなかったという点、そして何より、当時の人々の心を掴みきれなかったことが、頼朝と義経の決定的な違いでしょう。

ただ、こうした英雄的人物の悲劇的なストーリーがいつの時代も人々を魅了するのもまた事実。史実は史実、物語は物語としてわけて考えてみるのも、歴史や雑学、偉人伝の楽しみ方なのかもしれませんね!

👉 平安時代の歴史・伝説に興味があるなら、安倍晴明も要チェック!

この記事へのコメントはこちらから!

コメント一覧 (1件)

[…] さらに平安時代末期には、源頼朝の弟である「源義経(牛若丸、遮那王)」が7歳の頃に鞍馬寺に預けられ、16歳の頃まで、昼は由岐神社の上手にあった東光坊で仏道修行を、夜は僧正ガ […]